最新ランドセルの便利機能にはどんなものがあるの?

一昔前のシンプルなランドセルでは見ることがなかった、ランドセルに「あってよかった!」と思える機能が最近のランドセルにはいくつも搭載されています。カラーやデザインも豊富になり選ぶことが楽しくもありますが、どれがいいのか悩んでしまうという方もいるのではないでしょうか。

カラーやデザイン、ランドセル選びに重要な、お子さんの身体に負担がかからないための「背負いやすさ」や「耐久性」はもちろんですが、ここでは最近のランドセルに搭載されている、日常的に使いやすくなる便利な機能を紹介しますので、ランドセル選びの参考にしてみてください。

毎日使うランドセルにあると便利機能とは?

小学校の通学に持っていくものには、教科書・ノート・筆箱・体操服・給食袋など、低学年のうちは特に小さな体でこれだけの荷物を持って通学するのは大変なことです。

購入して実際に使用するようになってから「あの機能があった方がよかった…」と後悔するよりも、「この機能があってよかった!」と親子で満足のいくランドセル便利な機能とはどんなものがあるのでしょうか。

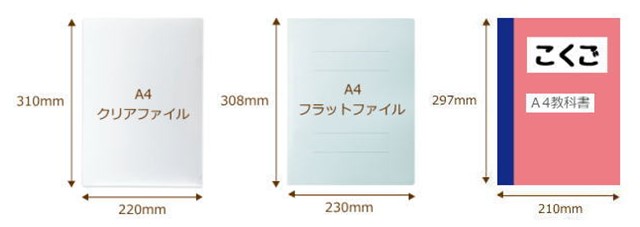

以前はA4クリアファイルサイズ対応のものが多かったのですが、最近のランドセルのサイズは、脱ゆとり教育によって教科書や副教材などの荷物も入れることができる収納力や、A4フラットファイルファイルが折れ曲がらずすっぽりと入る、A4フラットファイル対応サイズの大容量ランドセルが主流となっています。

A4フラットファイル対応サイズのランドセルは、マチ幅が12~13.5cm程度あり、マチ幅が1cm違うだけでノート3冊分ほど変わるので、マチ幅は必ずチェックするようにしましょう。

〈※出典:羽倉〉

〈※出典:羽倉〉

小学校に入学してからランドセルを使うようになって、ロッカーなどの出し入れやランドセルの持ち運びをするときにあると便利なのが「持ち手」です。

ランドセルによっては持ち運びがしやすいように、肩ベルトの上に持ち手ハンドルがついているものがあり、大人がランドセルを持つという機会もあるため、持ち手がある方が大人も持ち運びがしやすく便利です。

しかし、あると便利ですがどちらでもいいという意見も多くあり、子どもが持ち手のついていないランドセルを選んだ場合には、持ち手がついていなくても気に入ったランドセルを選んであげてもいいのではないでしょうか。

〈※出典:セイバン〉

ランドセルの錠前を閉めるのを忘れてしまい、そのまま開いた状態で前にかがんでしまって中身が散乱してしまうなんてことにならないように、ランドセルのかぶせを閉めることで自動的に錠前が閉まる「オートロック錠」が多くの大手メーカーで採用されています。

最近では、オートロックの錠前を3段にして、荷物の量にあわせてしっかり蓋を閉じることができるものもあります。

ランドセルの内側は教科書を入れたりするだけで、外側のような汚れがつくことはそれほどないのでは?と思いがちですが、教科書の印刷のインクや筆箱から出てしまった鉛筆の黒い線、その他にも汚れたものをそのままランドセルに突っ込むということもあります。

このような汚れにも、総内張りになっていると中をサッと拭きとれて汚れが落ちやすくお手入れが簡単にできます。

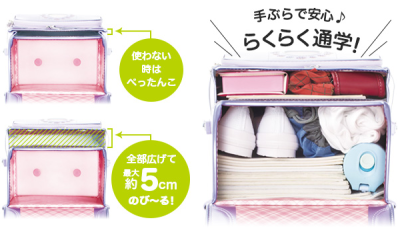

近年では小マチに収納性を持たせているランドセルが増えてきており、荷物が多い日に容量を拡大したいときには、小マチが最大8cmに伸びるものもあり、荷物をたくさん収納することができます。

〈出典:池田屋〉

〈出典:ふわりぃ〉

〈出典:イオン〉

ランドセルの本体の横に給食袋などを吊り下げるときに使うフックに、吊り下げた袋などが自転車やバイクなどに引っかかったり、扉に挟まってしまって引きずられてしまうという事故を防ぐために、強い力がかかるとフックが自動的に外れるようになっています。

また、防犯用ブザー用のフックは、とっさに鳴らすことができるように肩ベルトの胸前の位置にあるもの、カギを持っていることが分かりにくくするために、カギを引っ掛けるフックが前ポケットの内側にあるものが防犯の面でもおすすめです。

通学で持って行く持ちものはどんなものがある?

毎日ランドセルを背負って学校へ行く姿をみると、ほほえましいような大きなランドセルを背負って重くないかな?大丈夫かな?と親は心配になってしまったりもします。

曜日によっても持っていくものや持って帰ってくるものが違ったり、イベントの時や学年が上がることによって必要になるものなど、できることならばそれらの持ち物が全部ランドセルに収納できれば、通学も楽になり両手がふさがらないので安全ですね。

それぞれの地域の学校によって、持っていくものや授業で使用するものなども違ってきますが、教科書だけではなくその他のもので意外とたくさんの持ち物があります。

学校へ毎日持っていくもの

- 教科書

- ドリル

- ノート

- 連絡帳

- 筆箱

- 下敷き

- プリント

- クリアファイル・フラットファイル(収納する場合)

- 給食袋(ナフキン・マスク・ハンドタオルなど)

- コップ(学校による)

授業や曜日によって持っていくもの

- 手提げバック

- 算数セット

- 上履き

- 体育館シューズ

- 給食エプロン

- 体操服

- 鍵盤ハーモニカ・笛

- 絵の具セット

- 裁縫セット

- 書道セット

- 水着

天気によって持っていくもの

- 雨傘

- レインコート

- 長靴

軽いだけじゃない背負いやすい工夫がされているランドセルを選ぶ

以前は、少しでもお子さんに軽いランドセルを持たせたいということから、600g程度の重さのランドセルが販売されていたことがあります。

体の小さい子どもにとって軽いランドセルというのはとても魅力的に思えますが、軽ければ子どもが背負ったときの負担が少ないのかというと実際はそうではありません。

軽いランドセルでも教科書などの重い荷物を入れると結局は重くなってしまうため、背負いやすい工夫がされていないランドセルだと余計に重さを感じてしまうことになります。

最近では、軽くて安いだけのランドセルを購入する方は少なくなり、脱ゆとり教育によって増えた教科書や荷物よって重くなったランドセル本体と、お子さんの背中の隙間をなくしてフィットさせることで、ランドセルの重心が上の方になり荷物が軽くなる工夫がされたものが主流となっています。

「大容量で軽い」便利機能があるおすすめのランドセルはこれ!

小学生が毎日持ち帰りしている荷物の量はとても多く、高学年になるほど副教材などの荷物も増えていきます。

小学校低学年の小さい体のお子さんのために軽いランドセルで負担を少しでも減らしてあげたいという方は多いのではないでしょうか。

これまで、軽いランドセルは使用されている素材や作り方などによって「壊れやすい」と言われていましたが、近年では人工皮革を作っている会社の研究によって開発された、これまでよりもさらに軽くて丈夫で加工がしやすい人工皮革がランドセルの素材として使用されるようになってきたこともあり、ランドセルの重量が軽いのに丈夫なランドセルが販売されています。

人工皮革にはクラレの「クラリーノ」が一番多く素材に使用されており、他には帝人コードレの「タフガード」やFILWEL「ベルバイオ」などがあります。

「スゴ軽」は、1リットルの牛乳パックの重さよりも軽い約990gのセイバン最軽量モデルのランドセルで、『とにかく軽いランドセルが欲しい』というお客さまの声に応える形で、セイバン独自製造構造(特許取得中)のランドセルが作られました。

へりの無いコンパクト構造でへりの素材分の重量を軽くする一方で、一般的にコンパクト構造での課題となる、軽いからこその素材や品質といった6年間の耐久性についても研究が重ねられ、「丈夫さを兼ね備えた軽量モデル」が実現しました。

![]() セイバン 公式ページはこちら

セイバン 公式ページはこちら![]() セイバン「天使のはね」ランドセルの特徴・口コミはこちら

セイバン「天使のはね」ランドセルの特徴・口コミはこちら

【セイバン】 スゴ軽 エアー

| 販売価格 | 60,500円(税込) |

|---|---|

| サイズ |

A4フラットファイル収納サイズ 横幅 25cm×高さ 32cm×マチ幅 13cm |

| カラー | 全4色 |

| 主素材 | クラリーノ エフ「レインガード Fa」 |

| 重量 | 約990g |

ふわりぃランドセルの最軽量ランドセルは、お子様の負担にならない軽く背負える工夫がいっぱいです。

ランドセルのフチをカットしてスッキリさせた分、丈夫さと容量はそのままで約50g軽量化しました。中でも「ぴったりふわりぃ」は、ふわりぃ最軽量の約920g~と驚きの軽さです。

![]() ふわりぃ 公式ページはこちら

ふわりぃ 公式ページはこちら![]() ふわりぃランドセルの特徴・口コミはこちら

ふわりぃランドセルの特徴・口コミはこちら

【ふわりぃ】 ぴったりふわりぃ

| 価格 | WEB価格:54,450円(税込) |

|---|---|

| サイズ |

A4フラットファイル・タブレット収納対応サイズ 横幅 23.5cm×高さ 30.5cm×マチ幅 12cm |

| カラー | 【女の子】全2色 【男の子】全2色 |

| 主素材 | クラリーノ エフ |

| 重量 | 約920g |

![]() ぴったりふわりぃ【女の子】の詳細はこちら

ぴったりふわりぃ【女の子】の詳細はこちら![]() ぴったりふわりぃ【男の子】の詳細はこちら

ぴったりふわりぃ【男の子】の詳細はこちら

【ふわりぃ】 マイフレンド

| 価格 | WEB価格:39,402円(税込) |

|---|---|

| サイズ |

A4フラットファイル・タブレット収納対応サイズ 横幅 23.5cm×高さ 30.5cm×マチ幅 12.5cm |

| カラー | 【女の子】全4色 【男の子】全2色 |

| 主素材 | クラリーノ エフ |

| 重量 | 約980g |

![]() マイフレンド【女の子】の詳細はこちら

マイフレンド【女の子】の詳細はこちら![]() マイフレンド【男の子】の詳細はこちら

マイフレンド【男の子】の詳細はこちら

【ふわりぃ】 グランコンパクト

| 価格 | WEB価格:51,480円(税込) |

|---|---|

| サイズ |

A4フラットファイル・タブレット収納対応サイズ 横幅 23.5cm×高さ 30.5cm×マチ幅 13cm |

| カラー | 【女の子】全5色 【男の子】全5色 |

| 主素材 | クラリーノ エフ |

| 重量 | 約980g |

![]() グランコンパクト【女の子】の詳細はこちら

グランコンパクト【女の子】の詳細はこちら![]() グランコンパクト【男の子】の詳細はこちら

グランコンパクト【男の子】の詳細はこちら

業界初の定番色からトレンドカラーまで24色の豊富なバリエーションがそろっている「はなまるランドセル24」は、たっぷり入る大マチ12cmに背あてのヘリをカットした「へりなし」で、こだわりの軽さを実現した約980gの超軽量ランドセルです。

お子さんの体の負担を軽減しつつ、6年間を自分のお気に入りのカラーで楽しむことができます。

![]() イオン 公式ページはこちら

イオン 公式ページはこちら![]() イオンランドセルの特徴・口コミはこちら

イオンランドセルの特徴・口コミはこちら

【イオン】 はなまるランドセル24

| 価格 | 30,800円(税込) |

|---|---|

| サイズ |

A4フラットファイル収納対応サイズ 横幅 23.5cm×高さ 30.5cm×マチ幅 12cm |

| カラー | 全24色 |

| 主素材 | クラリーノ エフ |

| 重量 | 約980g |

子どもの体に合った正しいフィッティングとは?

ランドセルを背負うのは肩だけではなく、背中、お尻、すべてにおいて荷物の重量が分散されて背負っています。サイズ・容量・耐久性・背中のクッションなど、バランスがよく背負いやすければ疲れにくくなるのでお子さんに負担がかかりにくくなります。

子どもが6年間使うランドセルだからこそ、きちんと子どもの体に合ったものを見つけるためには、親がきちんと子供がランドセルを背負ったときの具合を確認するために、きちんとフィッティングをすることが大切です。

ランドセルがきちんとフィッテングしていることで、荷物の実際の重さよりも体で感じる重さが軽く感じること「体感重量」が軽くなります。

靴で例をあげてみると、足を踏まれたときにスニーカーで踏まれるのとピンヒールで踏まれるのとでは、面積の小さいピンヒールの方が一点に集中して痛いように、ランドセルが体に密着しているほうが、荷物の重さが分散されやすいということになります。

(出典:黒川鞄工房 公式サイト)

(出典:黒川鞄工房 公式サイト)

また、身体に合っていないランドセルを背負うと、背中とランドセルの間に空間ができランドセルの重量が後ろにかかるため、その重さを前に持っていこうとするため猫背ぎみになり、逆に荷物が重く感じてしまいます。

子どもが成長する大切な時期に猫背などの悪い姿勢をとらせないようにするために、身体に合った正しいランドセルのポジションは、身体の重心線とランドセルが平行になっており、背筋がぴんとなっていることがポイントとなります。

フィッティングをするときは、子どもの体格に合わせてベルトを調節して正しい位置で背負い、ランドセルと背中に隙間ができないものを選ぶことが大切です。

多機能のランドセルは壊れやすい?

昔のランドセルはシンプルな作りでしたが、近年のランドセルは多機能になって便利になりましたが、細かい機能だからこそ故障しやすい部位でもあります。

特に最近のロック部分はこれまでよりもロック部分はランドセルの開け閉めで何度も使用する部分なので壊れやすく、自動ロックの場合は重いランドセルを床に置いた衝撃で壊れてしまうことがあります。

また、おしゃれな飾り鋲や装飾などもデザインが出っ張っていたりすると壁や床に置いたときなどに壊れやすく、ランドセルの扱い方に気をつけなければいけません。

ランドセルメーカーによって日本で作られているランドセルは丈夫で品質が高く6年間安心して使用することができまが、お子さんが遊びに夢中になって、ランドセルを放り出したり、ぶつけたりして壊れてしまうこともあります。

そんなときに慌ててしまわないように、購入したときについている6年間修理保証をなくさないように保管しておくことが大切です。

ランドセルの便利機能のまとめ

最近のランドセルには、たくさんの便利機能が搭載されていますが、基本的に一番大切なのはお子さんの体に負担がかからないランドセルを選んであげることです。

ランドセルに入れる教科書の量は、小学校1年生ではだいたい6冊程度と言われていますが、これにノートや他の副教材なども入るため、ランドセルの重さと合わせると、約3~4kgとそれなりの重さになってしまいます。

たくさんのメーカーのランドセルがあるので、お子さんが教科書を入れて背負ったときに重さを感じさせない工夫がどれだけされているか、ということがポイントになってきます。機能だけではなく実際に通学するときと同じようにランドセルにおもりを入れて、子どもがランドセルを背負ったときの背負いやすさなどを確認させてもらえるお店を探してみましょう。

丈夫で背負いやすい工夫がされている基本性能+便利機能が搭載されたランドセルを選んであげることによって、お子さんがより使いやすいランドセルで通学することができるのではないでしょうか。

【2024年度】人気の高いランドセルメーカー・口コミを紹介!

人気があるブランドのランドセルは、カタログでさえも予約をしていないとなくなってしまうこともあるほどなので、ほしいと思っているランドセルが決まっている方は、早めに資料請求、予約購入をしましょう。

4月になると多くのランドセルメーカーから、新しいモデルのランドセルが販売されるようになります。ここでは、おすすめのランドセルメーカーの紹介しますので、これからのランドセル選びの参考にしてくださいね。

フィットちゃんランドセルはセイバンの天使のはねと同じように人気があり、評価が高いランドセルメーカーです。

大手ランドセルメーカーならではの機能性と、色やデザインが豊富なので、「かわいい」「かっこいい」ランドセルがたくさんラインナップされています。

また、数は限られていますがオーダーメイド対応で品質がいいもので低価格なモデルを出しています。

フィットちゃんの口コミ

長女のときにもフィットちゃんでしたが、次女もフィットちゃんに決めました。ラン活の間に他のメーカーのランドセルも色やデザインがどれがいか何度も見に行ったりしていたのですが、フィットちゃんの最新モデルの新色を一目見て娘が気に入ったようでフィットちゃんに決めました。

大容量なので教科書や他の荷物も中に入れることができるので、片道20分の通学路も両手の自由がきくので転んだときも手をつくことができるので安心です。また、背負いやすくする工夫がしてあるので背中のフィット感もよく、少し距離がある通学も体への負担はあまり感じていないようです。

カタログ請求をしてあらかじめ息子とどれがいいか見ていて、デザインやカラーバリエーションが豊富なので迷ってしまいましたが、本体が黒でヘリの部分がマリンブルーの「グッドボーイDX 安ピカッ+楽ッションタイプ」にしました。安全面だけではなく、背負いやすさ、デザインや機能性、価格など総合的にフィットちゃんにしてよかったです。

フィットちゃん おすすめのランドセル

|

|

|

|

期間限定価格 |

期間限定価格 |

期間限定価格 |

|

|

|

|

期間限定価格 |

期間限定価格 |

期間限定価格 |

黒川鞄工房は創業120年の「古き良き伝統ある暖簾(のれん)」と「創業者の理念」が継承された、現在五代目のオーナーである老舗ランドセルメーカーです。

分業化してランドセルを作るのではなく、ランドセルを1人で最初から作り上げられることができる職人さんが、工房で頑丈で美しいランドセルを作っています。

お子さんの健康を考えた「はばたく 肩ベルト」は、肩ベルトを立ち上げることで体感重量が軽くなり姿勢が良くなる効果が期待でき、お子さんの体への負担を軽減することができます。

黒川鞄の口コミ

黒川鞄工房のランドセルはシンプルなデザインで品質が良く、他のランドセルと見比べても高級感があるのでとても満足しています。

品質がいい黒川鞄のランドセルがいいなとは思っていたのですが、体が小さい娘には牛革やコードバンのランドセルは少し重いのでは…と思っていました。でもクラリーノ製の人工皮革のランドセルも販売されていて、黒川鞄の技術はそのままで天然皮革より軽いランドセルを購入できて大満足です。

黒川鞄はカタログ請求や先行予約内覧会などが他のメーカーよりも始まるのが早いので、どこのメーカーのものがいいのか悩んでいる間に、5月頃にはもう完売になっていました。残念です。

黒川鞄 おすすめのランドセル

| シボ牛革 学習院型 軽量仕上 | コードバン 学習院型 軽量仕上 | 軽量クラリーノ F キューブ型 |

|---|---|---|

|

|

|

|

98,000円 |

128,000円 |

68,000円 |

| スムース牛革 学習院型 軽量仕上 | コードバン 学習院型 軽量仕上 | シボ牛革 キューブ型 |

|---|---|---|

|

|

|

|

88,000円 |

128,000円 |

88,000円 |

セイバンのランドセルはテレビのCMでもよく見ることが多く最もシェアが高い、ランドセル業界で最大手のメーカーです。

セイバンのランドセルは機能性が高く、背負うときに子どもに負担をかけないような工夫がされている、総合的にバランスが取れているランドセルメーカーです。

PUMAやコンバースなどのコラボなど豊富なラインナップがあります。

セイバンの口コミ

自宅から小学校までの距離があることもあって、子どもの身体に負担がかからないような機能性のランドセルをさがしていました。3D肩ベルトや左右連動背カンなどの工夫によって、ランドセルの重心が体の中央にくるようにして重さを感じにくくなることもあって、子どもの体に優しいセイバンの「天使のはね」にしました。

元気に走りまわる息子なのでできるだけ丈夫で背負いやすいものをと考えていたのですが、セイバンのランドセルを試しに背負わせてみたところ、背中にぴったりとして背負いやすく、軽く小走りしてもランドセルがバタバタと動くことがありませんでした。デザインもかっこよく息子のお気に入りです。

色や刺繍がかわいいものは他のメーカーでもたくさんありましたが、デザイン、丈夫さ、価格、背中にぴったりと背負いやすいことも含めて総合的にセイバンの天使のはねを選びました。

セイバン おすすめのランドセル

|

|

|

|

期間限定価格 |

期間限定価格 |

期間限定価格 |

|

|

|

|

期間限定価格 |

期間限定価格 |

期間限定価格 |

奈良県橿原市の工房でランドセルを作りつづけて50年を迎える鞄工房山本は、鞄業界では作業の委託・分業が多いなか、一貫製造体制を守り続けており、革の型入れ・裁断から仕上げまですべての工程を、職人さんがこだわりを持って行っています。

21シリーズ全91種類、カラーバリエーションも豊富にそろっており、素材選びから背負いやすさへの工夫、丈夫さ、安全性も高く、6年間飽きのこないランドセルがそろっています。

鞄工房山本の口コミ

シンプルなデザインなのに、金具がハートだったり、カブセの裏地が派手すぎないけど柄が入っていたりなど、いろいろなメーカーのランドセルを見に行きましたが、鞄工房山本のランドセルが一番品質もよくかわいいものが多い印象です。娘は現在5年生ですが今でもお気に入りのランドセルです。

最初は青のランドセルを選ぼうと考えていたのですが、艶消しのマットなブラック生地がとても上品でアンティークブロンズの金具が使用されている「レイブラック」を親子そろって気に入ってしまい、青ではなく黒を選びました。職人さんが手作りしていることもあって、細かいところまでとても丁寧に作られていて、軽くて荷物もたくさん入るなど最高のランドセルに出会うことができて大満足です。

なんとなく落ち着いたデザインやカラーのものが多い印象のランドセルが多いなという印象でしたが、他のメーカーのランドセルも見ていた娘が一番気に入ったのが、「フィオーレコスモス」のハーバーブルーで、色がきれいで本体と違う色の花が目立っててかわいく「絶対これがいい!」と一目惚れでした。

鞄工房山本 おすすめのランドセル

| ラフィーネ | ブロッサム | アンジェール |

|---|---|---|

|

|

|

|

74,900円 |

69,900円 |

74,900円 |

| レイブラック | ブラウニー | オックスフォード |

|---|---|---|

|

|

|

|

69,900円 |

69,900円 |

74,900円 |

千年の伝統を持つ日本一の鞄生産量を誇る鞄の街・豊岡から、高い品質基準を満たした鞄職人の誇りが詰まっている「豊岡鞄」が、2006年に特許庁に認められ地域ブランドになりました。「HAKURA」は、豊岡鞄ブランドと認定された初のランドセルです。

全28色の中から選ぶことができ、天然皮革の滑らかな艶や優しい色合いは、130年の伝統が培った職人技があるからこそです。ランドセルから工業製品の名残である「鋲(びょう)」を無くしシンプルなデザインになっています。お子さんが背負いやすような工夫もされており、高品質で安全性も高いランドセルです。

羽倉(HAKURA)の口コミ

男の子なので黒か紺のシンプルなデザインのものがいいと思って色々とカタログを請求していたのですが、羽倉のランドセルのシンプルなデザインのなかでも他とは少し違う、かぶせ鋲のないシンプルデザインがとても気に入りました。

6年間飽きがこないものを使ってほしいと思っていたので、品質がよくムダな飾りなどがないシンプルなデザインのものを選びました。ただ、少しだけ可愛らしさも欲しいこともあって、ハートのステッチを追加したところ、娘はとても気に入ったようです。

しっかりとした造りで仕上げがとても丁寧というだけではなく、オーダーメイドで娘の好きな色で選ぶことができたのでとても満足しています。また、立ち上がり背カンとS字ベルトのおかげで背負いやすく体に負担がかからないのもうれしいです。

羽倉(HAKURA) おすすめのランドセル

| 羽倉のオーダーランドセル | はねかる | 耐性牛革ウイングチップ |

|---|---|---|

|

|

|

|

64,900円~ |

59,400円 |

67,760円 |

| 耐性牛革スタンダード | はねかる | 羽倉のオーダーランドセル |

|---|---|---|

|

|

|

|

62,700円 |

59,400円 |

64,900円~ |

1950年に創業された池田屋のランドセルは、「厳選したよいものを」「お客様の立場に立ったものづくり」の2つのこだわりを持ってランドセルを作っています。

池田屋のランドセルは、職人さんによる常に背負いやすいランドセルへの工夫や努力がされており、子どもの小さな肩にかかる負担が軽減できるようにすべてのパーツの見直し、形状、素材、動きなどが検証されています。

池田屋の口コミ

荷物で手がふさがらないように大容量で荷物がたくさん入るランドセルがいいと思っていたので、池田屋の水筒なども入ってしまうほどの大きさは安心です。他にはなかなか見ることがない壊れた理由を問わない「6年間無償修理保証」は、ランドセルの品質に自信があるからこそだと思いました。

素材にこだわりがある池田屋さんのランドセルだからこそ、イタリア製の牛革のランドセルの上質さが気に入りました。息子の好きなカラーのステッチを入れたのでシンプルな中にアクセントがあり、また大容量なのでたくさん荷物も入るので安心です。

ラン活で色々なメーカーのランドセルを背負ってきましたが、池田屋のランドセルは背負ったときのベルトの革が柔らかくて、ギボシベルトを採用していて金具が脇腹に当たらないようになっていることもあって「痛くない」というのが息子の感想でした。

池田屋 おすすめのランドセル

|

|

|

|

69,900円 |

75,000円 |

63,000円 |

|

|

|

|

69,900円 |

58,000円 |

63,000円 |

ランドセルを作り始めてから60年になるカバンのフジタのランドセルは、シンプルでカラフルなものが多く、飽きのこない色やデザインだけではなく背あてにも色がついていたりなど、見ているだけでもワクワクする色の組み合せになっています。

アルファベットの「X」のような形状の肩ベルトや背あての部分に背負いやすくする工夫がされていることで、ランドセル本体と背中の隙間がなくなりフィットして体感重量が軽くなっている、お子さま想いのランドセルです。

カバンのフジタの口コミ

体が小さいこともあってできるだけ軽量のものを選んであげたいと思って見つけたフジタのヘリなしのキューブ型ランドセル。本体は黒がいいけど、少し周りとは違うものがいいなと思っていたところ、背あての色がカラフルになっているとてもおしゃれなモデルがあったので購入しました。

毎年、雪がたくさん降る地域なのもあって雪国仕様というフジタのランドセルにしました。牛革のランドセルにしようと思っていたので、雨や雪の日でも水に濡れることを気にしないで使うことができる防水加工は安心です。

シンプルで上品なデザインの牛革のランドセルを私の母と娘が気に入りました。背負いやすさ、耐久性はとても優秀で、現在6年生になりますが型崩れや汚れ、傷なども目立つことはなく使用しています。

カバンのフジタ おすすめのランドセル

| プティハート | ||

|---|---|---|

|

|

|

|

82,500円 |

74,800円 |

82,500円 |

| ブラックキャップス

フラッシュ |

レインボー

フォース |

トラッド

フラッシュ |

|---|---|---|

|

|

|

|

79,800円 |

65,800円 |

83,500円 |

6年間快適に使用できるよう、一番負担がかかりやすい背あてと肩ベルトの部分を頑丈に、職人さんが1つ1つの工程を手縫いで丁寧に仕上げています。牛革やコードバン素材のランドセルにも刺繍等を施すなどデザイン面にもこだわりがあります。

工房系のランドセルはシンプルなものが多いなか、萬勇鞄のランドセルはカラーバリエーションやデザインが豊富にあるので、お子さんの好みに合わせたお気に入りのランドセルを選ぶことができます。

萬勇鞄の口コミ

職人さんの手づくりで仕上げている工房系のランドセルではシンプルなデザインのものが多いのですが、萬勇鞄では刺繍やラインストーンなどの入ったかわいいデザインやカラーが豊富にそろっていたこともあり、牛革で気に入ったモデルのランドセルを購入することができました。重さもそれほど気にならないので、小さい体の娘も負担がかかることなく通学することができています。

ネットで見ていた色と実際に見た色と違っていたので、やはり質感や背負いやすさなども含めて展示会などで実物を見た方がいいです。実際に見にいったところ、色やデザイン、背負いやすさなど納得のいくものを選ぶことができました。

職人さんの手づくりで品質がよく、デザインやカラーが豊富、安全性などもきちんと考えられていて、他の工房系のランドセルよりも価格が抑えられているという点で比較して萬勇鞄のランドセルにしました。とても満足です。

萬勇鞄 おすすめのランドセル

|

|

|

|

69,300円 |

69,300円 |

74,800円 |

|

|

|

|

71,500円 |

71,500円 |

68,200円 |

1929年に創業したモギカバンのランドセルは、伝統を重んじながらも、時代や環境の変化に対応した先進性を追求した、シンプルなのに存在感のあるランドセルです。

素材へのこだわり、熟練の職人さんの技術、少しでも重さを軽減するためのウィング背カンや、ランドセルのヘリをなくしたキューブ型など、機能性や安全性など6年間安心して使用することができます。

モギカバンの口コミ

牛革のランドセルを6年間使用しましたが、型崩れはなく、目立った傷もなくキレイに使うことができました。品質がいいのに価格もそれほど高くないので、下の子もモギカバンのランドセルを使用しています。牛革なので上の子にリメイクしたものを渡してあげようと思っています。

かわいいデザインのものがいいけど派手過ぎるのは嫌という娘が、いつくかのメーカーのカタログの中からモギカバンのランドセルで「これがいい!」とお気に入りのモデルを見つけました。人気のあるモデルだったので無事に購入することができて一安心です。気に入ったものを確実に購入するためには、早めにカタログ請求をしておくことがおすすめです。

ラン活で色々なメーカーのランドセルを見ましたが牛革のランドセルにしました。決め手は光沢と深みのある素材感と質感で、内張りにはすべてアメ豚が使用されており、本体とかぶせ部が一枚通しの大判レザー仕立てになっていたりなど、他の工房系にはないこだわりを感じることができました。ただ、本革ということもありそれなりの重さがあるのですが、背カンや肩ベルトの形状など、背負いやすくする工夫がされているのでそれほど問題はないようです。

モギカバン おすすめのランドセル

|

|

|

|

72,000円 |

65,000円 |

63,000円 |

|

|

|

|

69,000円 |

69,000円 |

82,500円 |

老舗のランドセルメーカーである株式会社協和の「ふわりぃ」は、何よりもお子さんを最優先に考えた「子ども第一主義」の背負いやすいランドセルを作っています。

成長とともに変わっていく体型・身長などにも対応できるように作られており、障がい児用のUランドセルも高い評価を得ています。

また、オーダーメイドランドセルは、6年間使えるランドセルが自分の好きなデザインや柄にできるため特に人気が高くなっています。

ふわりぃの口コミ

周りにいる先輩ママに聞いたところ、ふわりぃを使用している方が多かったので、実物を見てみようとお店にいきました。実際に娘に背負わせてみると、作りもしっかりしていて背負い心地もよく、デザインや機能性もいい、さらに価格もお手頃ということもあり決めました。

大手のランドセルメーカーですが、他のメーカーのものよりも価格が安く、シンプルなものからデザインやカラーも豊富なので息子が気に入ったものを選ぶことができました。

たくさんの場所に販売店があって展示会もやっているので、自宅から近いところに実際に足を運んで手に取って背負い心地などを試すことができました。いろいろなメーカーのランドセルを背負ってみましたが、ふわりぃが一番背負い心地がいいとのことだったので購入しました。

ふわりぃ おすすめのランドセル

| スーパーフラッシュ | プラチナセレクト | ロイヤルコレクション |

|---|---|---|

|

|

|

|

WEB価格 |

WEB価格 |

WEB価格 |

| スーパーフラッシュ | プラチナセレクト | スーパーフラッシュ フィーバー |

|---|---|---|

|

|

|

|

WEB価格 |

WEB価格 |

WEB価格 |